動物病院ホームページの作り方・見直し方 今、求められる「信頼される病院サイト」とは?

- なぜ今、動物病院ホームページの新規制作やリニューアルが重要なのか?

- ホームページが果たす3つの役割

- ホームページで伝えるべき「12の基本コンテンツ」とは?

- トップページ(第一印象がすべて)

- 診療案内(何を診てくれる病院なのか?)

- 診療時間・アクセス(迷わせない・無駄足を防ぐ)

- 院長・スタッフ紹介(「誰が診てくれるのか」が最大の安心)

- 院内紹介・設備紹介(見えない部分を見せることで信頼獲得)

- お知らせ・新着情報(運営の「今」がわかる)

- よくあるご質問(FAQ)

- 予約導線(見つけやすく、使いやすく)

- 病院の特徴・他院との違い(“ここにしかない価値”を明確に)

- 動画コンテンツ(“空気感”まで伝える手段)

- ブログ・コラム(情報提供とSEO対策)

- 飼い主様の声・回復ストーリー(共感と安心感を生む)

- ペット保険の案内(飼い主様の経済的不安を軽減する)

- イラスト調フロアマップ(初めての来院でも迷わない)

- よくある失敗と改善のヒント

- デザインや導線の方向性(動物病院に合うトーンとは?)

- SNS・動画・ブログを活用して信頼を積み重ねる

- サイトは「作って終わり」ではなく「運用が9割」

- 総まとめ:動物病院ホームページは“治療の入口”であり“信頼の証”である

- 結びに: ホームページは「信頼の種」であり、「未来への入り口」

- 動物病院参考WEBデザイン集

なぜ今、動物病院ホームページの新規制作やリニューアルが重要なのか?

近年、ペットは「家族の一員」として扱われる存在になりつつあります。それに伴い、動物病院に対しても、より高度な医療サービスと、わかりやすく信頼できる情報提供が求められるようになっています。

ペットが家族同然の存在となった現代では、飼い主様は治療の質だけでなく、「病院の雰囲気」「スタッフの対応」「設備の清潔感」「信頼できるかどうか」まで重視しています。

そしてそれらの判断材料となるのが、病院のホームページです。

動物病院のホームページは、今や「病院の顔」ともいえる存在です。以前は「近所の病院にとりあえず行く」という選び方が一般的でしたが、現在は違います。多くの飼い主様は、スマートフォンやパソコンで検索し、SNS、口コミサイトで病院を比較し、複数の病院を比較検討してから来院する時代になりました。つまり、ホームページは「病院の第一印象」であり、信頼されるかどうかの判断材料になるのです。

特に以下のようなケースでは、リニューアルや新規制作のタイミングといえるでしょう:

- スマホで見づらい古いホームページを使っている

- 情報が更新されておらず、休診情報などが分かりにくい

- 院長やスタッフの顔が見えない・雰囲気が伝わらない

- 予約や問合せ導線が整っていない

- 他院との差別化ポイントが打ち出せていない

- 写真が少なく、病院の様子が見えない

- 「どんな動物を診てもらえるか」がわかりにくい

このような課題を解決するには、現代のニーズに合ったホームページ構成が必要不可欠です。

また、初めての病院に行くときには、

- どんな先生がいるのか

- 院内は清潔か

- どの動物を診てくれるのか

- 料金は高くないか

- 混雑していないか

といったことを事前に調べる人がほとんどです。

また、スマホ対応していない、デザインが古い、情報が更新されていないなどの理由で、せっかくの信頼や技術が「伝わらない・選ばれない」ケースも増えています。

だからこそ、今の時代に合った、信頼されるホームページが必要なのです。以下では、動物病院に必要なコンテンツを、目的や注意点とともにご紹介していきます。

ホームページが果たす3つの役割

情報提供の窓口

診療時間、診療内容、料金、アクセス方法など、飼い主が来院前に知っておきたい情報をわかりやすく伝える場です。

信頼構築のツール

どんな獣医師がいて、どんな想いで診療しているのか。先生やスタッフの人柄や価値観を伝えることで不安を和らげ、信頼につなげることができます。

集客・ブランディングの基盤

「この病院にお願いしたい」と思ってもらうには、選ばれる理由(特徴・他の動物病院との違い)を明確に伝える必要があります。SEOや広告とも連携する、集客のハブにもなります。

ホームページで伝えるべき「12の基本コンテンツ」とは?

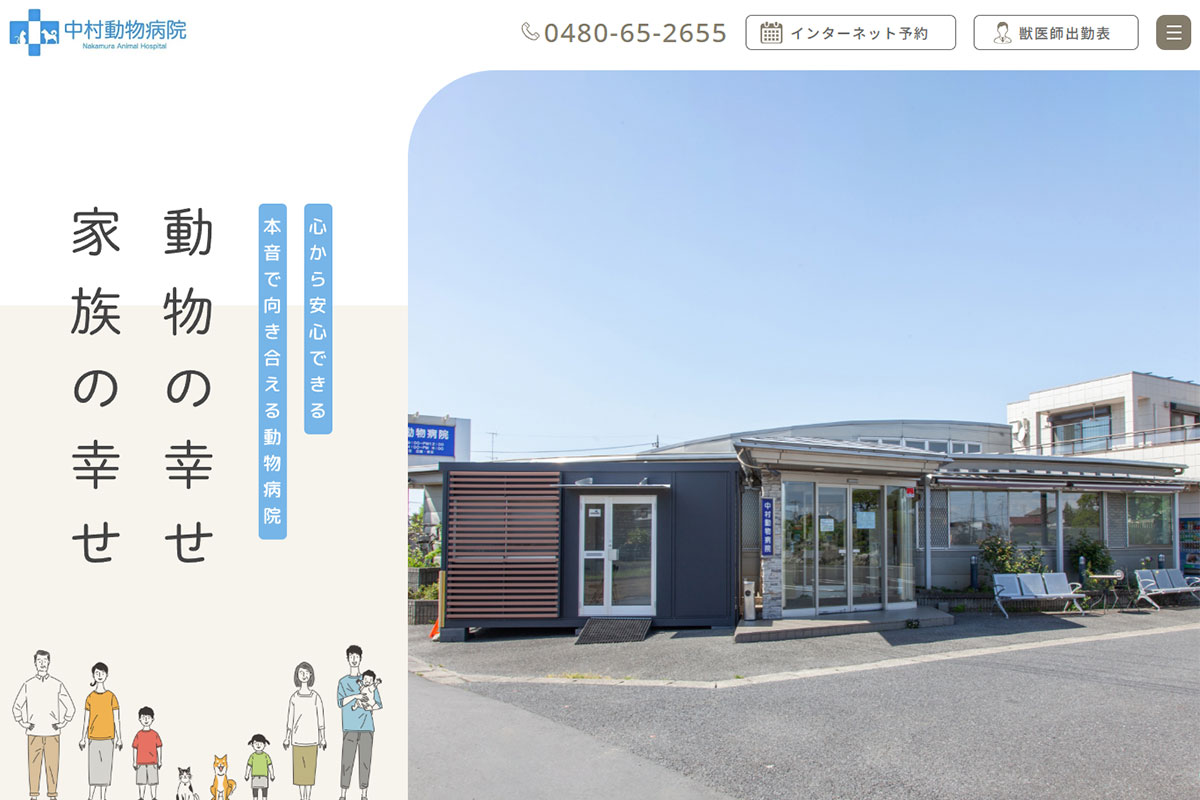

トップページ(第一印象がすべて)

訪問者の多くは、数秒で「この病院は信頼できそうか?」を判断します。

- 院名・ロゴはすぐにわかる位置に配置

- キャッチコピーで「安心感」や「理念」を一言で伝える

- 清潔感・やさしさを感じさせるビジュアル(写真・イラスト)

- 「予約はこちら」などの行動導線は常に目に入るように固定表示

特にスマートフォンでは、縦にスクロールするだけで全体像がつかめるデザインが理想です。

診療案内(何を診てくれる病院なのか?)

診療科目や対応動物の情報は、飼い主様が「自分のペットを診てもらえるかどうか」判断するために最重要の情報です。

- 対応動物(犬・猫・ウサギ・フェレット・小鳥など)

- 各科目の具体的な説明(皮膚科・循環器科・腫瘍科など)

- 必要に応じて料金の目安も提示(ただし注意書きは必須)

- 予防接種、避妊去勢、健康診断など

- しつけ教室などがあるか

- 夜間診療・往診対応があるか

- トリミングなどのサービスはあるか

見出しごとにイラストやアイコンを使うと視認性が高まり、初心者にも親切です。

診療時間・アクセス(迷わせない・無駄足を防ぐ)

「今日やっているかどうか」「どうやって行けばいいか」は、来院のハードルを下げるために必須の情報です。

- 診療時間の一覧表(平日・土日祝対応を明記)

- Googleマップの埋め込み+住所

- 駐車場の台数、周辺の目印(コンビニ、交差点名など)

- 駅・バス停からの距離

- イラスト地図(地図が苦手な方や高齢者への配慮)

スマホでは、電話番号タップで通話可能な設定があると非常に便利です。

院長・スタッフ紹介(「誰が診てくれるのか」が最大の安心)

医療機関では、「どんな先生なのか」は患者にとって最大の関心事です。院長の顔・経歴・考え方が見えることで安心感が格段に増します。

- 院長の顔写真とあいさつ文

- 獣医師歴、専門性、信念などをやさしい言葉で

- スタッフも簡単に紹介(写真+ひとことでもOK)

人柄やチームの雰囲気が見えると、「ここなら大丈夫」と思ってもらいやすくなります。

院内紹介・設備紹介(見えない部分を見せることで信頼獲得)

「中の様子が見えない」と不安を感じる飼い主も少なくありません。院内写真を掲載することで、清潔感・設備の充実度・雰囲気の良さを視覚的に伝えましょう。

- 待合室、診察室、手術室、入院室など

- 検査機器や手術設備などの紹介

- 特徴ある設備(CT、ICU、トリミング室など)は強調を

可能であれば、昼間の明るい時間帯の写真を使用すると印象が良くなります。

お知らせ・新着情報(運営の「今」がわかる)

お知らせ欄は、病院がきちんと管理・運営されている印象を与える場でもあります。

- 臨時休診、診療時間変更などを掲載

- 季節のキャンペーンや予防接種の案内

- 最新の更新日を表示して「動いているサイト」だと伝える

数か月以上放置されているお知らせ欄は、逆効果になることもあるため要注意。

よくあるご質問(FAQ)

「初診時はどうすればいい?」「予約は必要?」などの疑問に先回りして答えることで、電話対応の手間も減り、飼い主様の安心感も高まります。

- 初診時に必要な持ち物・流れ

- 支払い方法(クレカ・キャッシュレス決済対応の有無)

- 緊急時の対応や時間外対応

- 他院からの紹介について

- セカンドオピニオンについて

予約導線(見つけやすく、使いやすく)

来院に一歩踏み出すための導線は、常に見える場所に配置するのが鉄則です。

- ヘッダーやフッターに常時表示

- 「WEB予約はこちら」「お電話はこちら」など具体的な文言で誘導

- スマホではワンタップで完了する設計が理想

病院の特徴・他院との違い(“ここにしかない価値”を明確に)

競合が多いエリアでは、「なぜこの病院なのか?」がはっきりしなければ選ばれません。

- 夜間救急対応/日曜診療

- エキゾチックアニマル対応

- ペットホテル併設

- 開院○年/地域密着型

特徴は文章だけでなく、図解・アイコンなど視覚的に見せる工夫が効果的です。

動画コンテンツ(“空気感”まで伝える手段)

「静止画では伝えきれない安心感や信頼感」は、動画で補うのが効果的です。

- 院長のご挨拶動画(1〜2分で人柄が伝わる)

- 院内ツアー動画(設備や雰囲気)

- 飼い主様インタビューや感謝の声(リアルな口コミ)

YouTube埋め込み+スマホ最適化で手軽に導入できます。

ブログ・コラム(情報提供とSEO対策)

ブログは患者様との関係性を深めるツールであると同時に、Google検索に強くなる「SEO対策」にもなります。

- フィラリア予防・ノミダニ対策

- 熱中症・寒暖差に関する注意点

- 食事・しつけ・災害時の対応 など

専門性が高すぎず、飼い主様の生活に役立つ内容が喜ばれます。

飼い主様の声・回復ストーリー(共感と安心感を生む)

実際の来院者の声やペットの回復ストーリーは、“生きた信頼”そのものです。

- 写真つきでの掲載(許可必須)

- 飼い主様からの手紙・コメント

- 手術を乗り越えた話・迷子犬保護など感動要素も

SNSで拡散されやすく、ブランディングにも効果的です。

ペット保険の案内(飼い主様の経済的不安を軽減する)

飼い主様にとって医療費の見通しは非常に重要です。最近ではペット保険の加入率も高まっており、「この病院は自分の保険が使えるか?」を事前に調べる人が増えています。

- 対応しているペット保険会社(アニコム・アイペットなど)を明記

- 保険の取り扱い方針(窓口精算可/後日申請など)

- 初診時に必要な持参物(保険証など)

簡潔かつ具体的な表記で、電話問合せを減らすと同時に、飼い主様の安心感を高めましょう。

イラスト調フロアマップ(初めての来院でも迷わない)

はじめて訪れる病院では、「どこに受付があるのか」「駐車場からの導線は?」など不安を感じる方が多くいます。そんなとき、イラスト形式のやさしいフロアマップがあると非常に親切です。

- 院内の簡易図(受付、待合、診察室、処置室など)をかわいいイラストで

- 駐車場や入口、トイレの位置なども含めると高評価

- マホでも見やすい画像形式が理想

文章では伝わりづらい“空間の安心感”を、視覚的に届ける工夫として活用できます。

よくある失敗と改善のヒント

| よくある失敗例 | 対策 |

|---|---|

| 情報が古く、更新されていない | 定期的な更新ルールを設ける |

| スマホで見づらい | レスポンシブ(スマホ対応)設計を採用 |

| 予約や電話がわかりにくい | 予約導線を常時表示・色で目立たせる |

| 文章が専門的で難しい | 一般の飼い主様にもわかる言葉で書く |

| 写真が暗くて印象が悪い | プロカメラマン or 明るい時間に再撮影 |

| 他院との差が打ち出せていない | 独自の取り組み・考え方をしっかり明示 |

デザインや導線の方向性(動物病院に合うトーンとは?)

- 色合い 青系(安心)、緑系(自然)、ベージュ系(優しさ)が定番

- フォント 丸ゴシック系が柔らかく親しみやすい

- 写真 白を基調に、清潔感と開放感のあるカット

- 導線 スマホを意識し「縦の動き」で構成

「温かさ」と「プロフェッショナル感」を両立したデザインが理想です。

SNS・動画・ブログを活用して信頼を積み重ねる

- Instagramで院内の日常をシェア(動物とのふれあい)

- YouTubeで院長の人柄を伝える動画を発信

- 写真: 白を基調に、清潔感と開放感のあるカット

- ログで「季節の注意」「ペットとの暮らし」を継続発信

これらは“会っていないけど信頼できる”をつくるためのコンテンツになります。

サイトは「作って終わり」ではなく「運用が9割」

- お知らせを更新する

- 予約状況に応じて導線を調整する

- 飼い主様からの声を掲載する

- アクセスが伸びているページをさらに改善する

“育てる”という視点を持つことが、長期的に強いホームページをつくります。

総まとめ:動物病院ホームページは“治療の入口”であり“信頼の証”である

動物病院のホームページは、単なる「情報を載せる場所」ではありません。

それは来院前の飼い主様と病院をつなぐ最初のコミュニケーションの場であり、“診療の入口”でもあります。

そして、見せ方・伝え方・言葉の選び方ひとつで、「ここにお願いしたい」と思われるかどうかが決まる時代になっています。動物病院のホームページは、単なる「情報を載せる場所」ではありません。

それは来院前の飼い主様と病院をつなぐ最初のコミュニケーションの場であり、“診療の入口”でもあります。

そして、見せ方・伝え方・言葉の選び方ひとつで、「ここにお願いしたい」と思われるかどうかが決まる時代になっています。

■ ホームページが持つ3つの役割を、もう一度整理すると…

情報提供としての役割

診療時間やアクセス、診療内容など、飼い主様が安心して来院できるための土台となる情報。

信頼構築としての役割

スタッフの人柄、設備の様子、院長の思いなど、「顔の見える医療」が伝わる場。

ブランディング・集客としての役割

他院との違いを打ち出し、「この病院なら大丈夫」と思ってもらうための、戦略的な設計。

■ 新規制作でもリニューアルでも、まず大切なのは「飼い主様目線」

よくある失敗は、「伝えたいことを伝える」だけになってしまうことです。

しかし、飼い主が本当に知りたいのは、

- どんな動物を診てもらえるの?

- 初めてでも大丈夫?

- 痛みが少ない治療なの?

- ペットも安心できるような雰囲気なの?

といった、「不安や迷いを減らしてくれる情報」です。

だからこそ、病院の都合ではなく、“飼い主様の気持ち”に寄り添った構成と表現が求められるのです。

■ 差が出るのは“写真”と“導線”と“予約ボタン”

いくらテキストで丁寧に説明しても、写真や導線が適切でないと、

- 雰囲気が伝わらない

- 安心感がわかない

- 予約までたどり着けない

ということになりかねません。

実際に、多くのユーザーが「写真を見て雰囲気を判断する」と回答しており、写真や動画こそが信頼をつくる最大の武器とも言えるのです。

また、せっかく興味を持ってもらえても、予約ボタンや電話番号がわかりにくいと、機会損失につながります。

■ これからの動物病院ホームページに必要な視点

今後、ますます大切になってくるのは以下のような視点です:

- スマホでの見やすさ・使いやすさ(モバイルファースト)

- 動画・写真によるリアルな情報提供

- 飼い主様との“関係性づくり”を意識したブログ・SNS活用

- 定期的な更新による「動いている病院」という印象づけ

- 競合との差別化(何が強みで、どんな価値を提供できるか)

これらの視点を踏まえてサイト設計をすることで、ホームページは「ただの情報ページ」から「選ばれる理由をつくる資産」へと進化します。

結びに: ホームページは「信頼の種」であり、「未来への入り口」

どんなに立派な病院でも、

どれだけ経験豊富な獣医師がいても、

それがホームページで適切に伝わっていなければ、「知られずに終わってしまう」可能性があります。

だからこそ、“伝える力”としてのホームページは、今や医療スキルと同じくらい重要です。

そしてそれは、治療の現場と同じように、丁寧に設計し、継続的に育てていくべきものなのです。

「あなたの病院にしかできないこと」が、きちんと伝わるように。

そして、一人でも多くの飼い主さんとペットが、正しい判断と出会いができるように。

病院での信頼は、診察室の中だけで築かれるものではありません。

ホームページを見た瞬間から、飼い主さんとの関係は始まっているのです。

不安な気持ちを少しでも和らげ、

「ここなら安心して任せられる」

そう思ってもらえるようなホームページづくりを心がけましょう。

このガイドが、動物病院ホームページづくりに悩むあなたの、一助となれば幸いです。

動物病院参考WEBデザイン集

日本全国に数多くある動物病院のホームページの中から、デザイン性・レイアウト・配色・UI/UX・SEO構成など、さまざまな観点で優れたWebサイトを、プロのWebデザイナーが厳選してご紹介します。

なお、選定基準は弊社独自の視点によるものであることを、あらかじめご了承ください。

ご紹介するホームページは、弊社が制作したものではありません。

- 動物病院

- WORDPRESS

- 動物病院

- WORDPRESS

本ページのデザイン評価および総評は、hintasuによる独自の見解に基づくものであり、あくまで参考情報としてご覧ください。

もしこのページの内容や掲載が、ホームページの所有者様、制作者様、または第三者の権利を侵害していると感じられる場合、あるいは掲載の削除をご希望される場合は、お問い合わせフォームよりご連絡いただければ、速やかに対応いたします。